【その1】

皆さん、「丘浅次郎」という名前をご存知ですか?

磐田市竜洋町掛塚の出身で、明治〜昭和初期に活躍した動物学者です。

|

| 丘浅次郎(1868〜1944) |

学生時代に教科書で習ったダーウィンの進化論「種の起源」は、皆さん、御記憶にある方も多いと思います。しかし、私も、つい最近まで、その「種の起源」の命名、翻訳者が、掛塚の出身だったとは、知りませんでした。

丘浅次郎は、明治元年生まれですが、明治新政府が「大阪造幣局」を開設した時、父秀興が幹部として抜擢され、生後数ヶ月で、一家で大阪の官舎に移住、外国人の子弟等と交わり、当時としては最先端の教育を受けました。しかし、12歳の時、父が急死し、相次いで母も亡くなりますが、祖母や伯母の尽力で、数え年15歳の時、東京帝国大学予備門入学の為、上京。すでに数ヶ月前に上京していた従兄弟、山崎覚次郎(掛川市出身、後の東京帝国大学名誉教授で経済学者)の寄宿先を訪れ、同宿を願います。その寄宿先というのは、『小説神髄』で有名な文学者、坪内逍遥の下です。

|

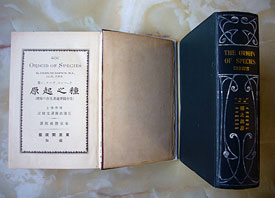

| 『種之起原』(明治38年刊行・初版本) |

東京帝大卒業後、明治24年、山崎覚次郎と共に、ドイツ留学し、明治27年、優秀な成績でライプチヒ大学を卒業、帰国後、山口高等学校教授、東京高等師範学校教授などを勤めるかたわら、ダーウィンの進化論の普及と啓蒙を行い、日本の生物学の発展と思想史に多大な足跡を残した人物です。十カ国以上の語学に通じ、明治37年に刊行された著書『進化論講話』は、当時、大ベストセラーとなり、その反響により、翌年、丘の手になる『種之起原』が発行されました。(※『種の起源』の命名、翻訳者は、長く専門家の間でも謎でしたが、最近、私どもの研究で新資料が見つかり、昨年、日経新聞・文化面にも掲載され、現在、主人と共にその間の事情や丘の思想などに関する本を作ろうと奮闘中です。)

丘浅次郎は、戦前まで、生物学者、教育者としても高名でありましたが、さらに社会文明批評など思想史の上でも大きな影響を与え、また、その合理精神に満ちたユーモア溢れる明快な文は、当時、多くの知識人に愛読されました。そして、現代の私たちが読んでも、大変面白く、新鮮で、今ふたたび、多くの人々に再評価されることを期待しております。

次回から、「気まぐれ連載」で、とても興味深い、丘の著作の一部を御紹介したいと思います。

乞うご期待?! |