*出汁(だし)の取り方 |

| |

|

| |

吸い物の一般的な出汁の取り方です。

鰹のうま味の主成分、イノシン酸は水の量に対して4%使用が一番おいしく、100度で1分間浸出させます。

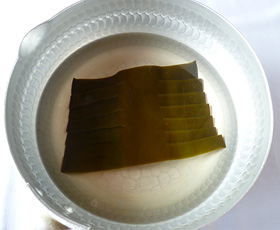

昆布のうま味の主成分、グルタミン酸は水に30分浸すか80度~90度のお湯で1~2分間浸出させます。

両者が混合されると相乗作用でうま味が一段と増加し、鰹や昆布を単独で使った出汁の半分以下の量でより強いうま味が得られます。 |

材料(4〜6人分)

|

| |

水 |

・・・ |

5C |

| |

昆布 |

・・・ |

10cm角 |

| |

鰹節 |

・・・ |

削って15g |

|

|

|

| |

|

① 鍋に水と昆布を入れて火にかけ、昆布が浮いてきたら引き上げて水少量を加えて沸騰を押さえ、鰹節を入れて、アクを取りながら沸騰してきたら火を止める。そのまま2~3分おき、鰹節が沈んだところで布巾や笊を使わないで静かに上澄み3/4量を別の器に移す(一番だし)。

② ①の鍋に先に引き上げた昆布と水2と1/2カップを入れ、鰹節3~5gを追加して(=追いガツオ)、2~3分間煮出して布巾でこす。(=二番だし。野菜の煮物などに使う。) |

| |

|

|

昆布でだし取り |

鰹で一番だし |

|

|

|

昆布・鰹で二番だし |

二番だしの取出し |

|

|

| *いろいろな味噌を使って夏の味噌汁を作ってみました。汁の塩分はいずれも0.8%~0.85%に調合しました。 |

|

八丁味噌と仙台味噌を使って南瓜の味噌汁を作ります。 |

|

材料(6人分)

|

| |

南瓜 |

・・・ |

300g |

| |

二番だし |

・・・ |

適量 |

| |

|

一番だし |

・・・ |

5C |

| |

八丁味噌 |

・・・ |

大2 |

| |

(削り節) |

・・・ |

5g |

| |

仙台味噌 |

・・・ |

大2 |

| |

白胡麻 |

・・・ |

少量 |

|

|

|

|

① 八丁味噌は削り節と分量のだし1カップ程でどろどろにといておく。仙台味噌と残りのだしを加えて一煮立ちさせ、こす。

② 南瓜は一人5個当てに切り、二番だしに①の味噌汁を加えた(半割汁)中で、柔らかくなるまで煮ておく。胡麻はいっておく。

③ 椀に南瓜を盛って熱い味噌汁を注ぎ、胡麻を指先でひねって入れる。 |

|

| |

|

|

材料(6人分)

|

| |

冬瓜 |

・・・ |

300g |

| |

二番だし |

・・・ |

1C |

| |

|

だし |

・・・ |

5C |

| |

白味噌 |

・・・ |

60g |

| |

赤味噌 |

・・・ |

25g |

| |

黒胡麻 |

・・・ |

少量 |

|

|

|

|

① 冬瓜は水玉状にくり抜き、塩ゆでして半割汁で煮ておく。胡麻は切り胡麻にする。

② だしに味噌を溶き入れ、アクを取り、温めた冬瓜を椀に盛って汁を張る。

③ 切り胡麻を振って持ち出す。 |

|

| |

|

夏の味噌汁の具によく使われる茄子を使います。 |

|

| 材料(6人分) |

| |

だし |

・・・ |

5C |

| |

赤味噌(八丁赤だし) |

・・・ |

80g |

| |

茄子 |

・・・ |

2個 |

| |

茗荷 |

・・・ |

2個 |

|

|

|

|

① 鰹節のよくきいた出汁を取る。(水6.5Cに削り節25g、昆布10cm)

② だしに味噌を溶き入れる。

③ 茄子は丸焼きにして塩少々入れた水に少し浸けた後、手早く皮を取る。

④ へたを切り取り、一口大に切る。

⑤ 椀に④の焼茄子を入れ、②を煮立てアクを取り、注ぐ。

⑥ 茗荷は細く切り、水に浸してアクを取り、水を切って⑤の上にのせる。 |

|

| |

|

茄子と豆乳を使って白味噌仕立にしました。 |

|

材料(6人分)

|

| |

茄子 |

・・・ |

2個 |

| |

|

だし |

・・・ |

3C |

| |

白味噌 |

・・・ |

100g |

| |

豆乳 |

・・・ |

1C |

| |

塩 |

・・・ |

小2/3 |

| |

青紫蘇 |

・・・ |

2枚 |

| |

生姜 |

・・・ |

1片 |

|

|

|

|

① 焼き茄子にして皮を取りへたを切り取り、輪切りにしてフードプロセッサーにさっと(軽く)かける。

② ①を鍋に移しだしと豆乳を入れ、味噌を溶き入れ一煮立ちさせ冷ます。

③ 大葉はごく細く切り、水で晒して水けを切り、再び布巾で水気を取る。

④ 生姜はすりおろす。

⑤ 椀に冷えた②を装い③の紫蘇をふわっとのせ、上におろし生姜をおく。 |

|

| |

|

|

材料(6人分)

|

| |

ジャガ芋 |

・・・ |

200g |

| |

塩 |

・・・ |

少々 |

| |

|

だし |

・・・ |

7C |

| |

かつお節 |

・・・ |

1C |

| |

三州味噌 |

・・・ |

60g |

| |

赤だし(八丁) |

・・・ |

50g |

| |

粉山椒 |

・・・ |

少々 |

|

|

|

|

① ジャガ芋は皮をむきおろし金でおろし、布巾で絞る。

② 絞り汁の上澄みを捨て、沈殿した澱粉に塩を入れ混ぜ、①も加えてよく練り混ぜる。

③ 18個の団子に丸め、塩ゆでする。

④ 濃い一番だしに味噌を溶き入れ、煮立ったらアクを取り、裏ごしでこす。静かにおいて上澄みを鍋に取り、熱くする。

⑤ ③を二番だしと西京味噌少々で温める程度に味つけをする。

⑥ 椀に⑤を盛り、④を注ぎ粉山椒をふる。 |

|

| |

|

|

材料(6人分)

|

| |

石川芋 |

・・・ |

12個 |

| |

二番だし |

・・・ |

1C |

| |

葉葱 |

・・・ |

2本 |

| |

|

だし |

・・・ |

5C |

| |

赤だし(八丁) |

・・・ |

大2 |

| |

信州味噌 |

・・・ |

大1と1/2 |

| |

粉山椒 |

・・・ |

少々 |

|

|

|

|

① 石川芋は皮をむいて柔らかく茹でて、ぬるま湯でぬめりを洗う。

② ①の温かいうちに温かい半割汁の中で少し煮る。

③ だしに味噌を溶き入れて煮立つ間際にアクを取り、温めた芋を二つ椀に盛って、汁を注ぎ、粉山椒をふる。 |

|

| |

|

梅雨のころ出盛りの蒪菜を使って、冷たい味噌汁を作りました。 |

|

材料(6人分)

|

| |

蒪菜 |

・・・ |

大6 |

| |

|

白玉粉 |

・・・ |

1/2C |

| |

水 |

・・・ |

1/4C |

| |

塩 |

・・・ |

少々 |

| |

|

だし |

・・・ |

5C |

| |

信州味噌 |

・・・ |

大2 |

| |

仙台味噌 |

・・・ |

大1と1/2 |

| |

西京味噌 |

・・・ |

小1 |

| |

|

芥子粉 |

・・・ |

小1 |

| |

湯 |

・・・ |

小1弱 |

|

|

|

|

① 白玉粉は塩少々を加えて、水で耳たぶ位の柔らかさにこね、水滴状に丸めてゆでて水にとる。

② 蒪菜は熱湯にくぐらせて笊にとる。

③ だしに味噌を溶き入れて一煮立ちさせてアクを取り、冷やす。

④ 芥子粉は持ち出す30分前に練っておき、味噌汁でソフトクリーム状に溶く。

⑤ 椀に蒪菜と白玉団子を入れて④の辛子を落とす。 |

|

| |

|

夫の大好きな汁です。納豆のあまり好きでない私も頂きます。 |

|

材料(2人分)

|

| |

糸引き納豆 ・・・ 1パック(45g) |

| |

|

だし |

・・・ |

2と1/2C |

信州味噌 |

・・・ |

|

| |

葉葱 |

・・・ |

2本 |

| |

七味唐辛子 |

・・・ |

少々 |

|

|

|

|

① だしに納豆を入れてコトコト煮て柔らかくする。

② ①を味噌こしに取り、別鍋に小さなすりこ木ですり入れる。味噌も同時に溶き入れる。

③ 一煮立ちしたら椀に盛り小口切りの葱を入れる。七味唐辛子をふる。 |

|

| |

|

木の子類は夏に大変安いので、株取りのなめこを使ってみました。 |

|

材料(2人分)

|

| |

なめこ |

・・・ |

1/4株 |

| |

豆腐 |

・・・ |

1/5丁 |

| |

|

だし |

・・・ |

|

| |

仙台味噌 |

・・・ |

大1 |

| |

信州味噌 |

・・・ |

小2 |

| |

練り辛子 |

・・・ |

少々 |

|

|

|

|

| ① だしになめこを入れて煮えたら味噌を溶き入れて豆腐を入れて一煮立ちさせ、椀に盛り、溶き辛子を落とす。 |

|

| |

⑩ 即席味噌汁 サラダ水菜・油揚げ・七味唐辛子 |

| 高齢となり食事を作ることが苦痛になったら簡単に作りましょう。 |

|

|

|

| |

① 鍋に水を入れだし粉を振り入れ好みの味噌を溶き入れて、適宜に切った水菜と油揚げを入れてさっと一煮立ちさせ、唐辛子をふる。 |

|

|

| |